日前,由中国文联网络文艺传播中心、杭州市文联、新媒体视听排行榜高校联盟主办,浙江日报全媒体编辑中心、杭州市文艺评论家协会、杭州市网络作家协会、杭州师范大学国际网络文艺研究中心等协办的“新时代文艺逐浪——新大众文艺与网络文艺”研讨会在杭举办。相关部门负责人、专家学者、平台代表及创作者70余人,共同探讨包括微短剧在内的网络文艺的时代定位与创新发展路径,及其在新大众文艺中的坐标方位和文化价值。会上发布了《2025年微短剧阶段性发展报告》及2024年度新媒体视听排行榜终评榜单(网络剧、微短剧、短视频作者、演员榜单)。

微短剧赋能千行百业

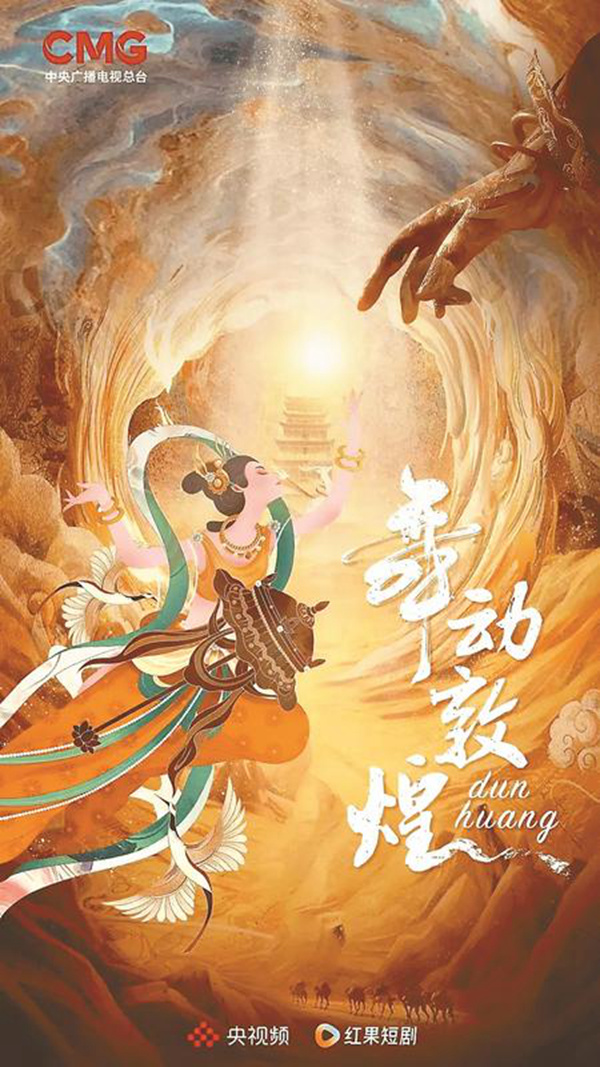

会上揭晓的2024年度新媒体视听排行榜终评榜单由中国传媒大学、杭州师范大学、浙江传媒学院等六所高校的影视传媒学院师生联合评选,覆盖网络剧、微短剧、短视频作者及演员四大类别,共30余部(人)作品入选。新媒体视听排行榜高校联盟、杭州师范大学文化创意产业研究院、红果短剧联合发布的《2025年微短剧阶段性发展报告》描绘微短剧的发展认为,微短剧行业已步入“融合+精品”新阶段:第一,市场规模突破634亿元,用户规模达6.96亿,覆盖68.4%网民,从年轻人主导扩展至全年龄段,“银发剧场”占比显著提升;第二,内容形态实现跃迁,平台从“拼流量”转向“重品质”,红果短剧“果燃计划”出品的《祈安澜》《舞动敦煌》等作品成为“短剧+文旅”“短剧+非遗”融合典范;第三,社会价值持续深化,微短剧创造直接就业岗位21.9万个,带动区域产业集群发展,西安、杭州等地加速建设“微短剧之都”。以两部“浙产精品”微短剧为例:《化蝶》融合越剧元素与非遗,以情感共鸣实现传统文化“破圈”传播,入选浙江省“微短剧里看非遗”推荐片单;《燎原之重回1938》以历史题材为基底,通过青年视角重构红色记忆,展现短剧在主流价值表达上的创新潜力。浙江大学休闲学与艺术哲学研究院常务副院长林玮认为,《燎原之重回1938》以“无限流+穿越”叙事打破传统框架,精准契合“Z世代”审美,其“话剧—微短剧—文旅”IP生态链虽处初期,但为红色题材提供长线开发范式,通过青年心理补偿机制(如重启成长)隐性传递历史使命感,消解说教感。

红果短剧总编辑乐力介绍道,微短剧以“时长短、题材活”的优势,正成为连接大众的文化新桥梁。红果的“免费+广告分账”模式,既降低用户观看门槛,让优质内容飞入千家万户;又通过收益与质量挂钩,赋能创作者深耕精品。2024年推出的“果燃计划”已投资53部作品,覆盖非遗、公益、历史等多元题材,推动行业从流量竞争转向品质跃升。上海大学上海电影学院副院长、教授齐伟认为,主管部门、平台、创作者协同平衡商业性与多样性,深化AI协作,推动微短剧向建立深度情感连接的新大众文艺样态转型。

网络文艺量质跃迁

中国文联网络文艺传播中心主任郝向宏认为,新大众文艺的根本底色是人民性,其勃兴体现了技术赋能下文艺创作与传播的深刻变革。网络文艺作为新大众文艺的典型形态,须坚持精品化创作导向,深化理论评论建设,构建“创意涌流、技术赋能”的健康生态。他认为,针对网络文艺,应该加强建立自主知识体系,加快建设研究平台、展示平台并设立相关奖项。杭州市文联副主席王臻提出,地方实践需与国家战略同频共振,应以品牌活动凝聚创新力量,构建网络文艺的精神家园。

中国作协网络文学委员会副主任欧阳友权表示,高校文科亟须对接现实,弥补与产业实践的“剪刀差”,培养杰出的前沿人才。中国文艺评论家协会视听艺术委员会主任张德祥、中国社会科学院研究员陈定家、中国传媒大学教授戴清、浙江大学国际影视发展研究院院长范志忠、中国武侠文学学会副会长汤哲声、首都师范大学教授许苗苗、杭州师范大学人文学院院长洪治纲和《光明日报》文艺部主任编辑刘江伟一致认为,新大众文艺的高质量发展需平衡技术赋能与价值引领,在守正创新中构建“创意涌流、生态健康”的可持续发展格局。

杭州市文艺评论家协会主席、杭州师范大学文化创意与传媒学院教授夏烈表示,此次会议聚焦新大众文艺与网络文艺,通过主旨研讨、榜单发布、报告点评等环节深入交流,与会专家、行业从业者的真知灼见为构建网络文艺新生态,网络文艺精品化、体系化发展提供了智力支持。与会专家一致认为,在政策规范与技术赋能的双重驱动下,微短剧作为新大众文艺的先锋形态,将持续释放文化创新活力。