民间文艺只有接地气才能有生气——走进碉楼藏民之家

□ 罗 杨(中国民协分党组书记、驻会副主席)

民间文艺志愿服务团走进丹巴县聂嘎乡甲居藏寨

莫洛藏寨,无疑是一个充满神秘感,富有诱惑力的地方。我从资料上查找它的时候,了解到的是一个神话传说,而走进它的时候,我看到了一个童话般的世界。

莫洛村位于四川甘孜州丹巴县境内,是梭坡乡乡公所所在地。村寨坐落于葱郁的层林之中,玉带般的碧水旖旎环绕着它,神秘静谧,风光无限。特别是远远就能望见的那几座高耸沧桑的古碉楼,突兀于葱翠之间,明显地昭示着莫洛的坐标和鲜明的历史文化色彩。追溯这块五千年以前就有人类活动的土地,不难发现历经千年风雨洗礼沉淀下来的厚重历史人文信息。抚触风蚀雨打的碉楼,上面印满了社会变迁的遗痕印迹。碉楼宛如历史巨人,见证了藏羌等各族人民创造的辉煌;宛若一颗璀璨的明珠,在大渡河水的冲刷下愈发熠熠生辉。

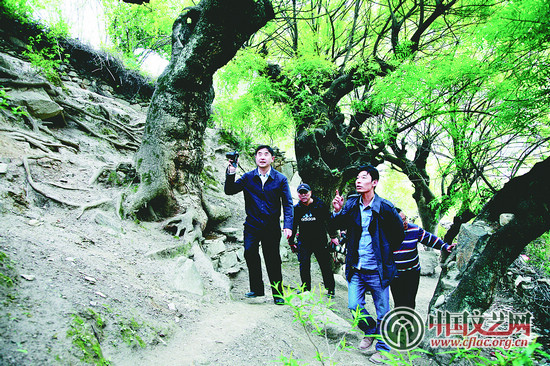

走进莫洛村,要经过大渡河上一座正在重修的危桥和一段正在荒坡上兴建的公路。将近日落时分,我们才赶到山脚下的村口。这里独有的风光和保有的原生态风貌,令我们不禁庆幸交通不便使这座驰名于世的寨子完美如初。在入寨途中一段神秘幽静的古木林中,我们巧遇收工回家的藏族大姐丹增智玛,在她的指引下我们得以穿越丛林山路顺利进寨,并有幸到她家中做客。丹增智玛40开外,汉语娴熟,一聊便知她是典型的热情好客、质朴开朗的藏家人,热情的举止让人感到她见过大世面。她表示,自己的藏语说得不太好,她的爷爷奶奶会说藏语,小孩在县城的学校上学,接受“双语”教学。她说,虽然她没出去过,但来这里的人很多,尤以外国人、摄影家、文化学者居多。

从这个现实版的藏族家庭,我们了解到典型的藏族民居。房屋的材质为木石结构,采用传统片石砌墙技术,通高3层,底层为家畜圈,其上依次为锅庄室、储藏室、居室和经堂,其中2、3楼分别有天井和露天大阳台,并与一座已被列为国家文物保护对象的碉楼相连接。在丹增智玛的引导下,我们爬上了碉楼。这是一座高20米,内部为6层的四角碉楼,层与层之间仅用一个圆形木材相连,且圆木并不固定,随时可以撤走。圆木上用刀砍出齿槽,每次只能一个人侧身上下,可以说我们是“连滚带爬”地上去又下来的。站在碉楼顶端极目远眺,村寨中的民居外墙大多以白色、褐色与黑色涂成条纹,并有日、月、星辰和吉祥动物图案,整个藏房的外形犹如一个虔诚的佛教徒正襟危坐盘腿诵经,体现出了紧凑合理的设计理念、与自然环境融于一体的生态观念和浓厚的宗教氛围。村寨中,由错落的藏族民居组成的莫洛村寨依山傍水、因地制宜,并与外围的雪山、海子、森林、草原遥相呼应,保持着空间和精神上的紧密联系,形成了有着极高审美价值的文化景观。目前,这一区域已是闻名于世的藏羌碉楼文化走廊文化保护区。

莫洛村寨历史上是一个重要的民族走廊和南北交通的自然通道。由于长期受各种外部文化的影响,形成了农耕、半农半耕、牧业三种经济形态及由此而生的生产生活方式。莫洛村寨的主体民族为嘉绒藏族,他们保留了藏传佛教与苯教并存的宗教信仰、墨尔多神山原始崇拜、农牧并举的传统生产方式、各类神话传说和以服饰、礼仪、饮食、节庆、技艺等为代表的民风民俗。其中藏族建筑石砌技艺为国家级非物质文化遗产,丹巴兔儿锅庄、酿酒技艺、顶毪衫、成人仪式为省级非物质文化遗产,嘉绒藏族刺绣、弓箭舞(嘉绒十三战神舞)、狮灯舞和嘉绒肝病疗法为县级非物质文化遗产,嘉绒藏族文化的完整保存和延续,也是这里古碉群保护最大的文化和社会优势。在丹增智玛家的经室浏览时,我猛然发现在最显眼的位置挂着一幅毛主席的画像,从墙上落满的薄尘上可以看出,画像已经有年头了。我有意问道,这是谁?丹增智玛说:“神啊!”我说:“这是毛主席啊。”丹增智玛说:“是啊,没有毛主席就没有我们今天的幸福生活。”此时我想,藏族是全民信仰宗教的民族,而这种信仰或宗教对于质朴的老百姓来说,可能不是精神的或者不仅仅是一种精神的,也是物化的现实的,那就是这个民族对美好理想的不懈追求,对天地自然的虔诚感恩和敬畏,对家庭美满,以至民族兴旺,国家强大的永恒企盼。也许这些就是一个民族的价值观,也是一个民族藏于心灵深处最不容易因时而变的。这就是他们的宗教、语言和习俗,即被当代人称之为非物质的那部分文化。

随着与外界接触的增多,在时代大潮冲击下,莫洛村在悄然地变化着。外出学习和工作的人越来越多,外来的观光者、考察者也越来越多。丹增智玛的丈夫在外地打工,两个孩子寄宿上学每月回来一次。我们在村中基本上没见到壮劳力和儿童。就像我们在来的路上几经颠簸才找到有显著标志的“康巴汉子村”。偌大的一个村寨,家家闭户,静得出奇,几乎没有见到村民。这是一个被人文学者称之为“最优秀人种”的地方。男人魁梧健壮,女子漂亮出奇。随我们同行的甘孜州文化体育广播局副局长向巴启绕颇有遗憾地告诉我们,女人们都出去了,在世界的各个舞台上,那些最漂亮的模特可能就是从这里走出去的。男的也被聘请到各地,不愿出去的现在这个时节都上山挖虫草去了,很难见到;而外面世界的印迹和影子都纷纷落在眼前这个莫洛村的古老土地上。传统的生产生活方式在变化着,传统的生产生活用具正被新的用具所取代,进而逐步演变为一种展示品和旅游纪念品。传统的藏装正被当下城镇中常见的便装取代,当地古老的传统节日正在淡化,甚至最重要的藏历年的文化色彩,也在与当代节日的互相参照混用中逐步褪色。农耕文明的传统在人们的头脑中虽然依然存在着,但是影响力和生命力已经越来越弱了。

莫洛村与外界的邂逅,历史与时代的碰撞,都显示出当今莫洛村与以往历史上任何一个时期的不同特点。今天的莫洛人仅靠自己的力量已无力与外界的变化互相融合适应。此时的莫洛人显得有些力不从心。变化的世界也在不断刺激着莫洛人,让莫洛人欣喜,因为他们看到了新的希望;同时莫洛人也茫然,因为他们还没找到一个完全与时代接轨的交点。在甘孜州,我们一路上所见到的像“康巴汉子村”和莫洛村寨中这种“集体出走”的现象并不罕见。一个地区文化的传承主体是人,而传承的主体不在了,文化由谁来传承呢?会不会就像我们经常看到的,传统的文化遗产在旅游的催生下成为近乎时尚的娱乐表演?

回顾人类文明发展史我们就可以看到,任何文化都不是静止不变的,运动、变化、波澜式的前进是历史的规律,也是文化的规律。但这种变化可能有两种类型,一类属于主动的,人们为了应对自然和人文环境之变所作出的自主选择,即所谓文化自觉;另一类属于被动的,被动的结果可能会导致本民族的人看到外来文化的先进与进步盲目地认为自己的文化已经陈旧与落后而妄自菲薄,从而选择迅速脱离自己的传统文化,转而急迫地向外来文化学习,失去对自己文化的自豪感和自信心。此行将近结束时,丹巴县文化旅游和广播影视体育局局长罗布加他告诉我们,国家文物局已拨出一笔专款请北京的设计单位为他们做设计规划。我特别希望规划中文化保护的比重比旅游的比重更大。而丹增智玛和村民们一样都在盼着旅游商机的到来,周边的一些村寨已经热火朝天了。看到寨子里别人家盖新房丹增智玛很着急,她说,这个碉楼是文物不让动,我家的房子一直想拆了盖新的,但文化局的人说让留下用来发展旅游,所以还没拆。因此,我最担心的是在当代中国文化遗产的保护中,尽管政府和专家们要求那些文化遗产的传承者们坚守自己的传统文化,而传承人们却想着尽快地从旧的文化中解脱出来,尽快走进现代化的新文化新生活中。因此,如何保护好莫洛村的文化遗产属性,又能使这里的人跟上时代前进的步伐,妥善解决好保护与发展的矛盾,将古人的智慧与当代社会发展有机地结合起来,在原有文化的根脉上,建设起美好的新家园,是我们所要面对和解决的新课题,也是一个难题。

民间文艺志愿团“走基层”系列活动精彩纷呈

□ 强 华(四川省民协办公室主任)

丹巴县古碉群莫洛藏式民居

5月的甘孜,光芒四射,天空湛蓝。由中国民协、四川省文联主办,四川省民协、甘孜州文化体育和广播影视局、甘孜州文联共同承办的民间有大美——民间文艺志愿服务团“走基层”活动在甘孜州拉开序幕。

“走基层”活动经过认真筹备,精心准备,不仅为甘孜藏区群众送上了民间文艺演出,还举办了民间文化讲座。民间文艺志愿服务“走基层”是积极开展“兴学习、转作风、清政风、树新风”四风活动的有力行动,也是深入贯彻落实党的十八大精神,进一步解放思想、凝聚力量、转变作风、优化环境、促进发展的有力举措。

跑马山上情歌扬

每年的农历“四月八”跑马山国际转山会,是甘孜州康巴地区各民族一年一度重大的民俗传统节日,已经延续了300多年,在今年正式被中国民协纳入“我们的节日”系列活动之中。

5月6日(农历四月初八)上午,各地群众从四面八方不约而同云集康定跑马山情歌广场,参加晒佛仪式、转山活动并观看盛大的文艺演出,让志愿服务团一行真切感受民间节日文化的古朴和鲜活,切身体会节日的传承魅力。

随着群舞《欢歌踏舞》,“圣洁甘孜·醉美康定”大型群众文艺汇演拉开了帷幕。一组组富有浓郁民族特色的歌舞闪亮登场,完美展示了甘孜州得天独厚的自然风光,深情演绎了历史悠久的康巴文化和独特的民风民俗。

民间草根艺术家李金龙的绝技表演《高空足球秀》,曾经走上央视《我要上春晚》栏目,以小球转动大球,用舌尖转动16个足球,精湛的表演赢得了观众不断的掌声。青年魔术师张扬表演的魔术《伞魂》,将优美的雨伞与多元素的道具相结合,加上梦幻的漂浮,为观众上演了一场视觉盛宴。

深入一线走基层

甘孜藏族自治州历史悠久、文化灿烂,是康巴藏文化的发祥地之一,享有康定情歌的故乡、格萨尔王故里、香格里拉核心区、嘉绒文化中心、中国人文景观大道等美誉。为了深入了解甘孜州的民族民间文化、民间习俗、民间工艺、服饰文化、藏族唐卡等,志愿服务团行程1000余公里,翻越海拔5000米的海子山,克服高原缺氧的困难,深入基层一线重点考察调研了甘孜州民族民间文化。

志愿服务团一行来到了磨西古镇。长征期间,中国工农红军在此召开了对中国革命历程产生巨大影响的“磨西会议”。在解说员的介绍下,在与当地老百姓的交谈中,我们仿佛回到了长征的那个年代,每个志愿者都怀着无比沉重的心情深切缅怀我们的先烈。

考察调研期间,志愿者们实地考察了甘孜州金刚寺、南无寺、安觉寺、塔公寺等寺庙,深入了富有藏民族建筑文化特色的甲居藏寨、古老而又神秘的梭坡碉楼,从多角度深入感受了甘孜州民族文化。

在稻城县,志愿服务团还走访了一批民间艺术家,了解了甘孜州民间工艺传承和民间艺术产业发展状况。并深入工艺银器制作人王志材的作坊,与其促膝交谈,详细了解了银器制作的工艺流程、店铺生产和经营状况,对其继承和发扬传统手工艺的作法表示了肯定和赞扬。

此次走基层活动的开展,志愿服务团尤其是民间文艺专家们对甘孜州民族民间文化有了更深的了解和认识,对文艺惠民、藏族文化研究、民间文艺创作、非物质文化遗产的传承保护等方面都产生了积极影响。

大美不言在民间

生活孕育了民间文化,同时也升华了民间文化。民间文化艺术生长于民间,也发展于民间,继承了优秀传统的基因,拥有比较广泛的群众基础,在体现中国特色与促进基层群众文化发展方面,能够贡献力量。正是着眼于此,四川省民协抓住机遇,创立“民间有大美”这个品牌,将民间艺术送进机关单位、部队、校园、社区、农村等地,开展了一系列丰富多彩、特色鲜明的文化活动,不断满足群众更高的精神文化需求,受到各界人士热情的关注和踊跃的参与。

此次走基层活动,让艺术家和民协的工作者走出了工作室,深入群众生活,与群众谈心交心,向民间学习,接上了“地气”,汲取了民族民间文化的养分,为艺术家提供了创作灵感。实现了民间艺术家的二次回归,对创作更多更好的艺术精品具有重要的意义。今后,我们还将继续做好这个品牌活动,希望更多的人了解、关注四川本土的民间文化,担当起传承优秀民间文化的历史重任,为各地区民间文艺事业的传承和发展做出努力。

【图片新闻】

大型风情歌舞《康巴人》

“圣洁甘孜·醉美康定”大型群众文艺汇演日前在四川甘孜开演。来自州歌舞团、丹巴美人谷艺术团、康定民间艺人组合、玛达咪组合、泸定民间艺人、海螺沟冰川姐妹等的演员进行了精彩演出。

一个个精彩的节目把活动推向一个又一个高潮。整台演出分为相约康定、情醉、心醉、人醉、醉美康定五个篇章,展示了甘孜州丰富的文化资源、多姿多彩的民风民俗和康定得天独厚的自然风光,诠释了情歌故乡历史悠久的藏文化和古朴神奇的民风民俗,勾画出了康巴各族儿女辛勤劳作、幸福生活和感恩奋进的生动场景。

图为甘孜州歌舞团表演《康巴人》。 罗 杨/图

志愿者和传统手工艺人在一起

民间艺人是民间艺术得以展示和流传的主体,也是民间艺术得以繁荣和发展的主导力量。为了了解当地民间艺术的发展,传承和发扬中国传统文化,近日,中国民协民间文艺志愿服务者走访了甘孜州的民间手工艺人。

在时尚潮流发展多变的今天,在藏区有很多坚持手工打造工艺品的民间艺人。根据雪域人民喜爱色彩艳丽、装饰华贵的审美特点,琳琅满目的供品摆设、美化生活的金银首饰,就连最普通的碗、壶、食品盒、茶桶等生活用具,甚至赶牛羊的鞭子都有特定的装饰习惯及其名称,可以说装饰工艺在藏人生活中无处不在。

图为中国民协分党组书记、驻会副主席罗杨及志愿团成员在工艺银器制作坊与民间艺人交谈。 白旭旻/图