梅州桥溪村的客家风情

◎ 村民总是秉承崇文重教的优良传统,百折不挠,薪火相传,教化了一代代莘莘学子,培养了一批批英才俊彦,造福桑梓。

◎ “围龙屋”是客家民系迁徙过程中对汉文化的继承与发扬,不仅包涵了中国传统礼制、伦理道德及风水意识,是客家民乡文明成果高度浓缩的结晶,还体现出客家民系居住文化非同寻常的美学追求。

车,在桥溪村,戛然而止。

梅州县城距客家桥溪村约40公里车程。嚯!一溜烟就到了。我推开车窗,举目望去,满眼绿色,林木幽深,青翠欲流,郁郁苍苍;崇山峻岭间,长着茂林修竹,岩石峰峦,近近地迫在眼前。

我们信步进村,沿山路,踏石板,过古桥。山谷间,溪水淙淙,水草丛丛,岩影波光,深苍而又幽碧。林子里,大树参天,树木丛茂,楠木、檀木、荷木、青蓝木、山杜英……古树婆娑,树龄百年,绿荫蔽日。

拾级上山,跨门入院,“继善楼”映入眼帘。乡人说,此楼系一位朱氏兄弟秉承父志于清光绪廿八年兴建。我驻足望楼。那二层列杠式楼房的房屋、厅堂、天井,连同楼宇间可巡回相通的房屋结构,又俗称“走马楼”。其楼内,木雕、石雕、瓷雕、彩塑装饰,内涵丰厚,寓意尤深;书法、壁画、牌匾,端庄典雅,技艺精湛。那幅出自民国三年、樟木阴刻魏碑体刊刻儒家朱柏庐的《治家格言》及其《朱氏家谱》所载的家族世系源流、血缘系统、户口人丁、祖宗墓地、族产公田,如此云云,更凸显客家人木本水源、祖宗手泽、光前裕后的民系家风,让人感怀敬重。

“宝善家塾”系朱氏维乾公主持兴建。我造访了这座始建于1904年颇具庭园风格的家族私塾学校。追溯至1875年,朱氏维乾公与族人广置田地,苟建居室,兴建“宝园”,设书斋,延师课读。他认为,只有读书,才能知书达理,才可以出人头地、恪守祖训、光宗耀祖、衣锦还乡。于是,崇文重教,兴学育才。蓦然间,我想起梅州客家博物馆里的古书所述内容:“吾州特土瘠民贫之地耳,而其民酷嗜诗书,成为天性,男子生及六七岁,即入学就傅。虽穷人之子,厮养之儿,未有不入学者。至其在学之久暂,则以贫富为差。富者无有限制,贫者少亦三数年。”

梅州土瘠民贫,“男读女耕”,以维系生计,实是时势使然。恰如宋人所言:“梅人无植产,恃以为生者,惟读书一事耳。”客家俗语则称:“子弟不读书,好比没眼珠”、“读个己书众人惜,跋个己钱众人卤”。著名诗人冼玉清又有“学舍最多文教盛,满城儿女挟书囊”这样赞美客家人兴学办学之风的诗句。

岁月沧桑,“宝园”与“宝善家塾”直至今日仍传递着当年的功名家风,虽几经修葺(“宝园”现为桥溪村小学),可依旧窗明几净。村民总是秉承崇文重教的优良传统,百折不挠,薪火相传,教化了一代代莘莘学子,培养了一批批英才俊彦,造福桑梓。

而朱氏兄弟的先辈系内陆迁徙至广东的移民。秦汉以来,有不少汉族先后南来:东晋有五胡乱华,唐末有藩镇之乱。宋代因辽金侵袭、北部边疆日蹙,王室南迁,又有大量汉族南来避难。在秦汉经魏晋到明清的千年悠悠岁月中,“群雄争中土,黎庶走南疆”、“永嘉之乱,衣冠南渡”。社会动乱,烽火四起,包括中原衣冠旧族在内的氏族举族迁徙,先后经越城岭道、骑田岭道和大庾岭道等古道至华南地域,客住下来,落脚生根。

桥溪村,于明万历年间开村。先前,仅有徐姓人家,后陈、朱两姓相继迁入。其间,徐姓家族落败。陈、朱姓氏家族就生生息息下来。数百年的蕃息,陈朱家族胼手胝足,累世开发。陈氏家族设祖祠,建“围龙屋”;朱氏家族设观音厅,建“锁头屋”。与“继善楼”相距不远,便是陈氏家族的“仕德堂”,它是村子里最古老的建筑,始建于明代。尔后清时,其后生后辈,又将其建筑主体的后围建成半圆形,以凸显弧形周匝厢式的二层“围龙”,谓之“善庆楼”。

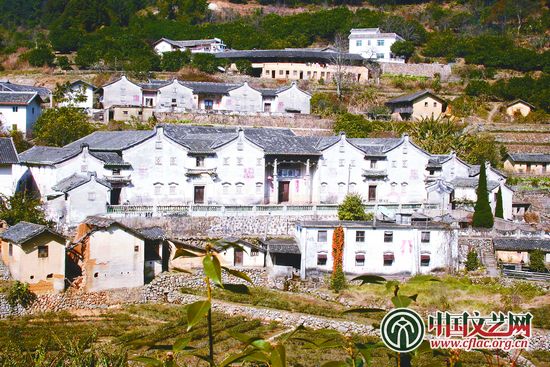

远眺依山而建的陈氏“围龙屋”,前低后高,主次分明,错落有致。整个建筑群呈马蹄形,那层层叠叠的围屋,有盘龙之状,故称“围龙”。

我拜谒这座集宗祠、民居、神庙于一体的粤东梅州客家古建筑,它由堂屋、围龙和半圆形水塘三部分组成。其整体结构是在该建筑中轴线上建造堂屋,在堂屋两侧建造横屋,两侧对称的横屋沿弧线往后延伸,至中轴线衔接起来,使建筑整体呈半圆状态。门坪前面挖一口半圆形池塘,屋后建一半月形土丘,与建筑物组合成一个圆。

“善庆楼”采用中原汉族建筑工艺中最先进的抬梁式与穿斗式相结合的技艺。我窥见呈横向的矩形堂屋是建筑的主体,中心房为堂。正对祖龛、神龛的是龙厅;龙厅以下祖堂以上,那堂横屋后微拱的空地称“化胎”;上堂正中与天子壁重合处即其神圣空间,在那里设木龛以奉历代祖先神主;中堂两边立柱以架巨木,曰“官厅架”,但凡族中人有大喜庆事,行礼宴客均在于此;堂横屋前设禾坪、照壁和月池,屋背后有月形土丘,这些构建既具有生活功能,还有利于生产、防守与消防。

其实,客家“围龙屋”,我早有所闻。其“围龙”有圆有方,甚而半圆。“围龙”数量则与家族人丁多寡和地理位置息息相关。“围龙”少则一二条,多则五六条,屋内以厅堂、天井为中心,设立数十或逾百个生活单元,可供几十人或数百人居住,聚族而居,几世同堂。在围屋内部,宗族、家族以及个体家庭之间形成了互相帮助、互为补充的自给自足的生产与生活体系。由于受到外部威胁的影响,围屋又是具有防御性的城堡,用来对抗险恶的自然环境和社会环境。因此,客家人要在新迁居地稳住脚,就必须保持血缘关系,建造利于聚族而居的围屋,团结起来,以求生族旺。

应该说“围龙”的变化、数量的递增不影响堂号与堂联。堂屋上厅安放祖先牌位,中厅供族长召集族人议事的规制,始终如一,未曾撼动。整个围屋极尽强调尊卑以及父子、兄弟、夫妇、男女、长幼和内外秩序,带有强烈的封建伦理色彩。在视觉与空间艺术上,“围龙屋”的构成是一种饱含和合的群体艺术,它以风水布局寓意“天人合一”,以封闭的界墙围成内向庭院而自成一统,以同形的建筑单体求得个体间的协调,以秩序和内庭的共用空间达成代间和群体的和合,以个体建筑的个性牺牲换取整体环境的和谐,从而取得它所特有的富含人情味的完美境界。毋庸讳言,“围龙屋”是客家民系迁徙过程中对汉文化的继承与发扬,不仅包涵了中国传统礼制、伦理道德及风水意识,是客家民乡文明成果高度浓缩的结晶,还体现出客家民系居住文化非同寻常的美学追求。窃以为,这些特点都是传统中国文化的聚兴,也使其成为我们观照传统文化尤其是古村落文化的重要对象和媒介。

从“善庆楼”出来,我们拜辞桥溪村,踏上归途。车窗外,倏忽,从山里传来悠扬的情歌:

风吹竹叶满天飞,

妹爱连郎等几时?

等到花开花又谢,

等到月圆日落西。

一树杨梅半树红,

哥系男人胆爱雄。

交情爱哥先开口,

女人开口面会红。

这首客家情歌,含思宛转,回环曲折,委婉动听。那歌声在我耳畔、在我心中、在冬日乡村的丽日晴空中回荡。