非物质文化遗产,是中国的文化瑰宝,是过去人们生活发展所需的一部分,是在历史中随时间不断发展中的民间艺术。非遗是历史、现实、社会价值取向等多重因素影响的结果,文化在于传承,要在保护中传承,在传承中创新,在创新中表达。

四川是文化大省,截至2023年,四川登记非遗资源共8098项,其中涵盖153项国家级非物质文化遗产代表性项目和1132项省级非物质文化遗产代表性项目,涵盖川剧、蜀锦、羌族文化、传统技艺、民俗节庆等多个领域,并在不断创新传承中展现着四川人民的深厚底蕴与蓬勃生机。

2024年末,李子柒携“成都漆器”亮相,让四川非遗再次火起来。从全省首次文化遗产保护传承座谈会召开,到中国春节申遗成功,从海峡两岸文昌文化交流活动举办,到中国成都非遗节圆满举行……四川在文化遗产的保护、传承、研究、利用、传播等领域不断取得新成果。从传统曲艺演绎到古老手工艺展示,在继承与发展的碰撞中,来自四川的中华优秀传统文化正走向世界。

今天我们聊到“非遗与青春”“传承与创新”等话题时,我们发现,青年群体与时代发展的关系已密不可分,青年人的选择与价值取向已逐渐影响整个行业发展的方向。

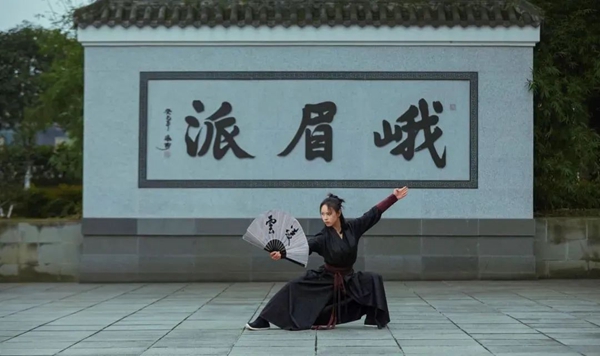

马赵凌云,在短视频平台上,她以“峨眉女侠”之名人气爆棚,通过抖音、快手等社交媒体,以独特方式推广峨眉武术,让更多人领略传统武术的魅力,受到广大网友的喜爱和关注,让峨眉武术在新时代走进大众事业。

理塘妈妈树非遗工坊主理人曲珍扎根家乡,通过一堂堂文化体验课让古老的妮热非遗技艺在童心的映照下焕发出勃勃生机。

雁鸿国风技艺研习馆的“川剧幻梦机械少女”亮相“一带一路”科技交流大会,这件作品的设计者是花丝镶嵌技艺青年传承人、自媒体博主雁鸿。6年间,她将易拉罐、锡纸、开心果壳、泡面桶等稀松平常的物件,制作成独具匠心的头饰、铠甲、花灯、狮帽、风筝、花瓶……“川剧+赛博朋克”,非遗技艺结合现代表达,让传统文化潮起来,是雁鸿选择的非遗出圈之路。

四月,白鹿春季音乐季文旅促消费活动在彭州举行,开幕式音乐会以“民乐+电子”的创新形式,开展互鉴互唱。民族之声唱响白鹿夜空,激扬的乐章奏响彭派律动,传统民乐与新国风乐曲精彩碰撞,让音符与山水共鸣。

五月,政府与高校联动,成都市武侯区民政局与四川大学博物馆联合推出“千年敢爱”民俗研学活动,现场创新采用“文物+川剧”模式,打破交流边界,构建沉浸式文化体验场域,增强公众对礼制文化与浪漫情感的认同与共鸣。

六月,院地合作,四川工商学院非遗辅导员工作室的老师带领志愿者走进东坡区多悦镇林埂村助力乡村非遗传承,当日“林梗‘村T’猫步 背篼背出国际范”主题活动中,幼儿园孩子与家长共同走上T台,志愿者们也身着非遗扎染服饰、手持竹编作品进行走秀展示,将传统技艺融入现代时尚展示。

作为中华文明的重要发祥地之一,四川孕育了丰富多元、历久弥新的巴蜀文化,这里的非物质文化遗产已成为这片土地上最鲜活、最“川韵”的文化印记。

非遗不是博物馆里的标本,而是流动的文化基因。真正的传承不是反复追寻“原汁原味”,而是民间艺术在当代生活的土壤里,长出新的枝芽。当年轻人穿着民族服装走上T台、在高校教室里唱起民歌,在现代科技中感受敦煌魅力,非遗便已在时代脉搏中重生。