听张光宇唱情歌

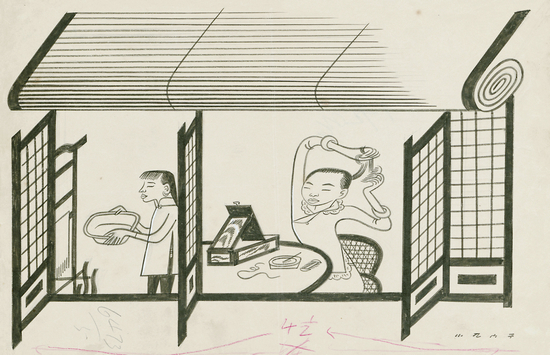

张光宇发表于《时代漫画》第2期上的插图,1934年2月20日,上海

豆花开遍竹篱笆,蝴蝶翩翩到我家;姐似豆花哥似蝶,花原恋蝶蝶恋花。

张光宇发表于《独立漫画》第1期上的插图,1935年9月25日,上海

昨夜臂儿郎枕久,今朝觉着臂儿酸;只要郎能夜夜来,纵然酸煞奴情愿。

《大闹天宫》《新天方夜谭》《风雪夜归人》……一提到现代中国装饰艺术的奠基者、中央工艺美术学院教授张光宇,人们总能想起他参与创作的这一系列漫画和动画名作。从早年在南洋兄弟烟草公司画月份牌和年画,到编辑出版众多漫画艺术杂志,以及新中国成立后他参与中央工艺美术学院的教学与创作工作,他的艺术始终与现实生活十分贴近,形式感极强,又富有民族趣味。他在上世纪30年代创作的插图《民间情歌》就是鲜明一例。

自导自演囧脸视频48帧联播——这不像是上世纪三四十年代文化人的举动,倒像是“00后”在网络上的搞怪游戏——张光宇的“潮范儿”就在于此。10月31日至11月19日,由中国美协、北京画院、清华大学美术学院共同主办的20世纪中国美术大家系列之“民间·情歌——回眸张光宇艺术”在北京画院美术馆举办。主办方将张光宇身着长袍马褂拍的“囧创作”置于其间,引来众多观众围观评论:“跟说相声的似的”,“又有趣又不像如今耍嘴皮子那般俗气,这是文人式的幽默”。

本次展览的主题、张光宇在上世纪30年代创作的《民间情歌》又何尝不是这一评价的绝佳范例。作为继今年在北京798艺术区百雅轩艺术中心、清华大学美术学院之后的第三次展览,此展在框架性介绍张光宇于漫画、装饰艺术、文学插图、电影美术等多个艺术领域之骄人艺术成绩之外,还在《民间情歌》的收集与创作过程中展现出艺术家对于人性、爱情的真切赞美以及对民间文学的动情体悟与抒写。

樊篱关不住春消息

“我们跟阿城先生一起策划这个展览的时候,他提到:上世纪30年代至40年代,西方的学科如人类学、社会学等概念进入中国,当时的文化人意识到可以用一种方式把自己的民族文化好好整理发掘。比如,刘半农、张光宇,他们很自觉地在这期间对民间歌谣进行整理。”北京画院美术馆馆长吴洪亮说。

上世纪20年代至30年代,是中国历史上的一个开放时期。上海十里洋场活跃着一批作家、诗人、出版人、小报记者和杂志画家,他们以自己的精神劳动成为自由职业者,学者王鲁湘将之定义为“自由知识分子”阶层——较少受到世俗利害关系的羁绊,更加自由率真。当时大街上洋气的广告橱窗、美国电影与上海弄堂里富有浓厚乡土气息的剪纸、年画、评弹、京剧“刺激”着作为这一阶层一员的张光宇,他的感触油然而生:“由于爱好民间艺术,我对民间文学也发生了兴趣,尤其是‘情歌’。起初我偶然看几首,感觉歌中的描写倒有画意,后来再看看,心中的画格外地涌得多了。实在因为歌中所写的男女之情太真切了、太美丽了……在一连的兴奋、一连的技痒之下,就开始画民间情歌,一画已是数十幅。”

1934年1月,张光宇的《民间情歌》在《时代漫画》创刊号上连载,1935年底出版单行本,风靡一时,影响一批又一批热血青年加入到美术队伍中来。为了让这份质朴的情感得以流传,为了让源自生命最原始的歌声得以延续,本次展览除了展示仅存的31件原作之外,还搜集、补齐、复制了因历史原因散佚、损毁的44件作品,尽可能恢复当年张光宇所绘的《民间情歌》原貌,以期让观众最真切地触摸到画家笔下颇具中国气派的艺术造型及其笔端之外流露出的浓浓深情。

“情歌的好处,就是能写出真情实意,比诗词来得健美活泼,比新体诗更来得勇猛快捷,便是冯梦龙所说的‘但有假诗文,却无假山歌’是也。……我相信世界唯有真切的情,唯有美丽的景,生命的一线得维系下去。”张光宇在1935年底出版《民间情歌》单行本后记中写道。“民间情歌”,是指旧时代婚姻不自由的情况下为社会所不容许的婚前和婚外的私情歌。这些情歌闪耀着人性的情味,率真、直接、不失隽永,让当今粗浅重利的人仿佛看到一群可爱的男女在时间的深处演出情义无价的故事。这“樊篱关不住的春消息”,在清华大学美术学院教授袁运甫看来,《民间情歌》的歌与图都很放肆,但妙在执著、大胆、热烈、不装饰、不应景。张光宇在民间情调中加入文人意识,以发自知识分子内心朴素的社会认识来描画简约的、有乡土气息的线条,让民间小调由大俗而大雅,折射出上世纪一代学者对本土文化中最纯美部分的挖掘、解读与阐释。

变形就是“造谣言”

据袁运甫回忆,张光宇“即使画一个刊头,也要放大好几倍,画出真趣和兴味,然后用缩小镜窥视效果。如有多余笔墨影响总体效果,他总是反复修改,以达到精练简明,绝无多余”。可见,作为一名深谙出版之道的画家,张光宇在创作之初就考虑到作品的用途,即为发表、出版绘制。因此,在手绘图稿到印刷品的转换过程中,已经饱含了画家的深思熟虑与细致考量。考虑到这一点,展览别出心裁地根据出版物原尺寸复制了《民间情歌》的印刷效果图,通过对比展示的方法,让观众更加清晰地感受张光宇创作时对作品尺幅、线条以及细节的把握与拿捏。除此之外,展览还展示了张光宇摘录的插图原文,方便观众根据歌谣内容理解画家对诗歌精神的领悟及其艺术形象的再创造。

“这种趣味是高品位、高格调的,绝不标榜‘人民性’而媚俗。”漫画家丁聪生前曾撰文介绍张光宇的《民间情歌》。他认为,美国漫画家乔治·格鲁斯、威廉·格劳柏都有很高的绘画技巧,而墨西哥裔画家珂弗罗皮斯以方和圆形来收拾、规整形象,以及墨西哥画家迭戈·里维拉和前苏联版画家法服尔斯基等,都是张光宇在艺术创作中取法的对象。张光宇把他们的艺术融化于自己的风格之中,以中国传统装饰艺术为基础,赋予作品时代精神。“与其说珂弗罗皮斯是他的老师,不如说是他的知音更合符实际。因为他们在追求高品味的装饰方面是同道者。”丁聪写道。

“装饰得无可再装饰便是拙。”张光宇的话语在丁聪看来,是把中国传统艺术中的装饰意味带进漫画,将平凡的事物和场景向美升华。“较之具体的对象,他的装饰变形比真实的东西更真实,比一般的更有普遍性,比个别的更有典型性。”

“变形就是‘造谣言’。”张光宇曾打趣说。他把中国传统民间绘画、包豪斯、野兽派、表现主义、墨西哥壁画运动、超现实主义,甚至摄影、电影、广告纳入画面——当他看到德国或者前苏联的电影,就把电影镜头或者布景纳入自己的构图之中——只要有营养,一概来者不拒。

这一切,让张光宇的插图艺术无所不包。演员彼得·乌斯蒂诺夫曾被媒体评论为“一个拉拉杂杂的口袋”,其实张光宇又何尝不是。“至于画的工拙,在我是无所表白,更无所根据,受的什么影响?学的什么派头?那我实在无所适从,不过我只觉得画情歌就这样画画而已。”1935年《张光宇绘民间情歌》自序中写道。作为张光宇的早期杰作,《民间情歌》以纯净柔韧的线条表现了江南村镇生活的特殊气氛,充分运用了中国山水画以大观小的画法,吸收了中国版画、壁画、波斯与印度画中内外景不同空间并列法,把远近景、虚实景有机巧妙结合,达成如同电影蒙太奇一般的艺术效果。

张光宇早期的《民间情歌》完美、含蓄和大方,用纯净柔韧的线条、十分简洁的画面,表现了民谣在讲述男女私情时的真挚、淳朴,其在《时代漫画》的连载引起了当时很多人的兴趣和模仿;《西游漫记》不仅具有正义的力量,在构图、造型、色彩上更有一种雄浑深厚的狂野之气,好似雷电般醒目有力,让人联想到墨西哥壁画艺术以及南美洲的热烈与浑厚,同时亦具有中国传统艺术的精美布局与格律;他的白描至今仍被学生奉为楷模;他设计的字体被《装饰》杂志沿用至今;《大闹天宫》一直受到国内外大人、孩子的赞誉……张光宇走出一条兼容并包、融合古今而不失自我的艺术新路,以自己复杂的生活阅历、艺术智慧与才能的创造力,揭开了中国艺术史上不寻常的一页。他在画《民间情歌》时所言“艺术需要新,也需要耐看”,至今仍像他的创作一样鲜活感人。

(编辑:竹子)