承国士之重 现大家风范

罗国士 1929年生,湖北房县人。中国美术家协会会员、陕西省美术家协会顾问、香港美术学院荣誉教授、西安电子科技大学教授、陕西侨联中国书画艺术研究院院长。擅长山水,尤工花卉,精于书法;其山水笔墨酣畅,气韵生动;其花卉空灵含情,别具一格。尤以月季见长,有“月季王”美誉。曾先后访问美国、英国、法国、日本、新加坡等国并举办大型个人画展。作品被多个国家和国内多个著名博物馆收藏。

秦王出征图 138cm×69cm

前言

无论是山水画,还是花鸟画,抑或是探求中西融合之道法上,罗国士的贡献绝对可圈可点。纵观他的绘画,无论山水、人物,还是花卉、鸟兽,整体上是传统的水墨画,但不完全是传统意义上的水墨画。笔者近日对他做了一次专门访谈,罗国士先生的人格魅力以及他身上洋溢出的质朴和睿智,让笔者身心受教。他因崇拜传统笔墨而迷恋中国画,因苦练中国画而走进笔墨传统,因掌握传统笔墨而求发展,因发展艰难而借助西画,因融会中西成功而确立自己的艺术风格,严谨唯美、空灵神妙,巍巍乎,焕焕乎……

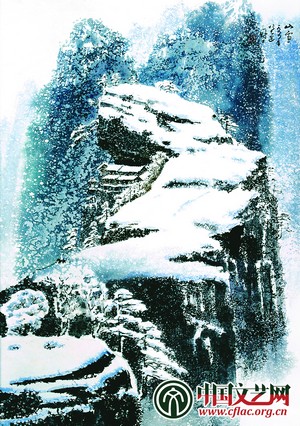

山雪 55cm×100cm

文章千古好 仕途一时荣

作为一名艺术大家,罗国士对中国水墨画的发展有着不可磨灭的贡献。和大多数成功的艺术家一样,罗国士也面对了来自成功后的各种辞令言说,且不理会这些辞令的褒贬与否,试问,有几人看到了罗国士在成功之前的努力和付出?又有谁真正体会过罗国士默默无闻孤独创作时的清寂与寡然。罗国士那种敢于脱离浮躁,大胆背离陈因,下死功夫做不见功的牺牲又有几人知与晓。这种遇困难放胆拼搏的精神,以及对艺术灵感的捕捉力和悟性,都对他的成功起了决定性的作用。

罗国士清心寡欲、薄利功名的心态更是对他的艺术创作起了不可言说的作用。罗国士是改革开放初期有出国学习经历的艺术家之一,回国之后的罗国士得到当地政府领导的重视,这对当时的罗国士来说本应是一个进入仕途的绝好机会,但他最终还是委婉推辞。当时的罗国士一心只在创作上,他认为从古至今在艺术生涯上留下芳名的不是那些达官显贵,真正被人民群众记在心里的,是那些对艺术事业有所贡献的大师。

所谓“文章千古好,仕途一时荣”,与做文章一个道理,艺术也是一个永恒的事业,而仕途只是一时的显赫罢了。在这两者之间,罗国士毫无疑问地选择了自己用生命去珍爱的艺术。正是这种在当时被他人看成是可惜了的选择,却恰恰成就了今天的罗国士和他的“罗家样”,对中国水墨来说何其幸运,对艺术后辈来说更何其幸运!

香艳春意 55cm×100cm

“成竹”生故土 “丘壑”念亲恩

罗国士自小受荆楚文化的濡养,后又受汉唐雄风的感化,使得作品清幽不失浑厚,俊秀不失沉雄。罗国士的作品一直在向人们传达出一种情怀,根的情怀。我们在欣赏罗国士的作品时,也明显体会到这种情怀。这种情怀从小处讲是一种故乡情,从大处言则是一种热爱祖国山河的赤子情。

罗国士生于湖北房县,神农架的一貌一景就像是他血管里流淌着的血液,早已融进他的生命,而他写生时所遇自然中的奇景妙色则早已根植他的心中。他把对故乡的怀念,对祖国山河的热爱全然现于笔墨之下、作品之中。因此,品读他的画作,发出罗国士真是“胸中有成竹,笔底生丘壑”这样的赞叹也就不足为奇了。

罗国士是当代文人画中把“书画同源”在作品中得以淋漓展现的画家之一,他最擅长以书入画,笔底功夫很是了得。他作品中最具表现力的笔墨形态皆来自书法,罗国士家学深厚,其祖父是当地小有名气的书法家,其父罗汉三在书法的造诣上更是不浅。从罗国士和李绪萱先生的一封书信中我们不仅可以详尽罗国士先生在书法上的刻苦,更可以体会到罗国士对其父亲的感恩之心:

“父亲课我以欧阳询大虞公碑书,要我首先攻间架,务使结体缜密、端庄、不流、不斜、不松散、不拥挤;教我以柳公权玄秘塔字立骨,使字不臃肿肥厚,不瘦削软弱,要精炼、强劲、挺拔、俊俏;示我以颜真卿家庙碑,字的气势浑厚、磅礴、雄伟、苍劲、大气、天然;导我以赵孟頫书法的体态,如《道德经》《天冠山》等,风韵潇洒,自然妩媚。

常临米南宫的《方圆记》《舞鹤赋》(学其)雄健奔放、天马行空、卓然不群。后来又练习《石门铭》《石门颂》规范书法遒劲波折、古朴稳重、开阔舒展之格,专习北魏《张猛龙碑》使书法方折多棱、端庄挺秀。”

灞柳飞雪 348cm×84cm

偶然中的必然 罗氏弧面皴

苏辙有诗曰:“谷深不见兰生处,追逐微风偶得之。”这句话妙就妙在这“偶得之”三字之上,罗氏弧面皴也可以说是罗国士于不经意之中“偶得之”。罗先生的“偶得之”并不等于机会主义,他的“偶得之”虽然有一定的偶然性,但他的偶然性是有奠基的,这个奠基就是罗国士深厚的国学素养和坚实的传统笔墨功夫。弧面皴作为国画中的一种笔墨形态,他的价值等同于前人所创的披麻皴、雨点皴、斧劈皴等笔墨形态。

弧面皴以它自由、极具变化的形态出现在罗国士先生的作品之中,无论浓淡干湿、长短宽窄、整残厚薄,还是刚柔虚实、飘逸沉雄,它都蕴涵着强大的表现力,丰富着罗国士先生的作品,丰富着中国水墨画的笔墨形态。我们不得不由衷赞叹“创造出弧面皴形式,突出山角奇效,为艺术的圣境,激活了空灵的神妙”。

“识君恨晚”罗月季

月季花之于罗国士有一种不可言的感情,他曾用一首诗歌来表达对月季的喜爱之情:

令人驻足神往矣,

石破天惊罗月季。

从仙池借来水色,

从南海借来仙姿,

从嫦娥借来美妙,

创造出了明丽多情的月季。

她生活在世界各地,

她生活在千家万户,

她生活在人们的心里,

让人神迷、让人沉醉。

罗国士所创造的月季经过他多年的历练,罗氏月季在经历了用纸和技法上的突破之后,从思想内容、寓意象征、精神气质、文化内涵到笔墨技法,架构造型都已经自成规范,并发展成与他人截然不同的、丰富的艺术语言。罗氏月季在视觉效果和心灵感受力上具备以下特征:色彩丰富明艳,弧面皴法漂亮,画如诗、诗解画的诗意境界。

著名作家冰心曾赞曰:“月季花是我所喜爱的一种花朵,国士同志画得尤其传神。”

著名美学家王朝闻亦写到:“传统花卉虽有工写之别,却都以自然美以及画家对美的发现与表现相结合而形成审美的独特性。画家罗国士长期从事月季花之优美风姿的探索,已经相应的掌握其多姿多彩的审美特征,今后如何百尺竿头更进一步在画面整体结构方面做反复推敲,定将在苦中见乐,也就是既严格又活泼地创造画家自己。”

从这些评论中我们可以想象得到,“罗氏月季”横空出世后的影响力,这种影响力直接来自于作品中的意境,精神指向。

我想,如果罗氏月季失去了笔墨技法上的创新和丰富的精神内涵,那么它可能也在当时也只是昙花一现,而后便如泥牛入海罢了。从这一点来讲,那些还在追求自然造型和自然物象“似与不似”的问题上纠结的人,是不是应该从罗国士的作品中有所体悟呢?

承国士之重 现大家之风

自古以来,凡能承国士之重,具大家之风的人都有一个优良的共性——谦逊。正是这种优良的品质,他们才得以在各自的领域有大作为、大贡献。也正是这种优良的品性,才得以让他们的艺术成就得以发展、得以辉煌。

罗国士一直表示,自己在艺术道路上需要学习的东西还很多,而对艺术的贡献只是沧海一粟。实际上,罗国士不仅开创了罗氏弧面皴,丰富了中国水墨艺术形态的种类,而且自创罗氏月季,在中国花鸟画中亦独树一帜。罗氏独有的雪景都为人们耳熟能详,而在中西融合、传承与创新方面更是总结了一套成型的解决方法。这些足以说明罗国士在艺术领域的重要性。

在谈到艺术怎样才能走向坦途的正道时,罗国士这样认为:在艺术上要有所成就必须具备两个条件,一是深厚的国学素养,要有人文追求。如果没有文学素养、没有人文追求,艺术只是死水一潭,精神之美丧失殆尽,只剩技术之美残存。二是先要学会传统,再进行突破创新。审美是一个随着时代而行的东西,它会随着意识形态的不同不断改变,所以就要求进行艺术创作的人要敢于打破常规,必要时甚至要“离经叛道”,不断地对审美进行思辨。要放下“成见”,打破“陈规”,随时对自己原本具有的审美标准发问。这是罗国士对自己的要求,也是他对学艺术的后辈们的一点建议。在此,我们非常感谢罗国士的畅心而谈,也感谢他对后辈们的关爱之心。

后记

人们常说,读好书可以使人眼界大开,与罗国士的这次访谈却让我真切感受到“听君一席话,胜读十年书”,遇品性高洁之人可使人身心受益。与罗先生交谈令人如沐春风,作为一名艺术大家,他用客观、信实的话语谈论自己的艺术,感谢罗先生的坦诚而谈。最后,借用罗国士先生一幅作品作为本文的结尾,来表达我的敬仰之情:“识君恨晚也!”

(编辑:高晴)