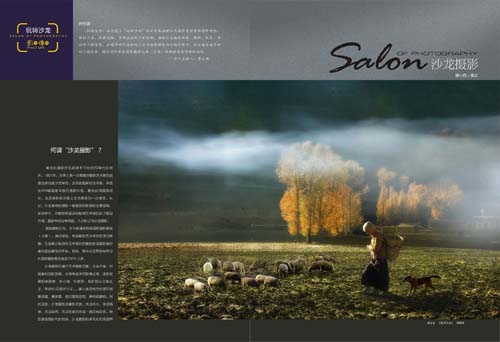

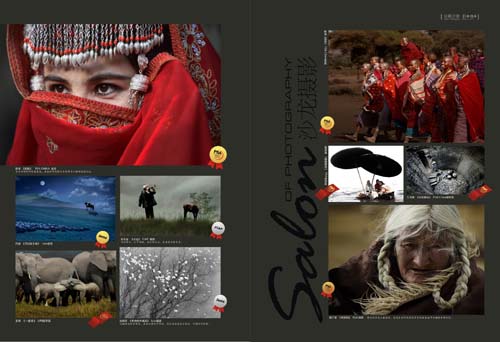

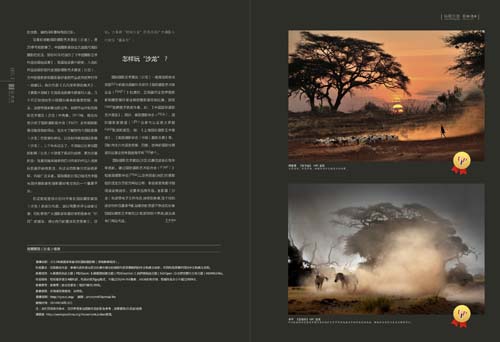

《影像生活》杂志创刊号作品选登

记新中国四川摄影发展初创期

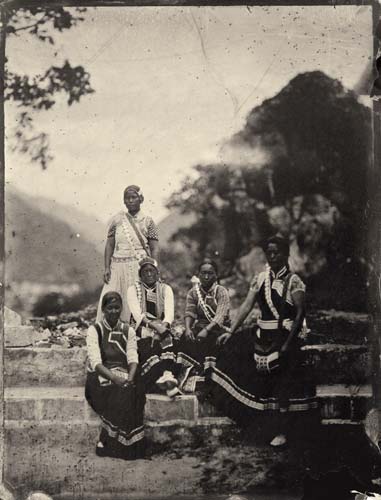

1952年 拉萨藏历新年 李荣卿摄(选自《影像生活》创刊号)

“四川省摄影家协会的前身是中国摄影家协会四川分会,成立于1980年6月16日。现有中国摄影家协会会员186名,省级会员1926名。全省二十个市州都有相应的摄影组织。市州级会员3000多名。”在百度首页输入“四、川、摄、影”四字,便能得到这样几句话,但在这背后,却发生过一系列鲜为人知的故事。我们有幸邀请到了我们四川省摄影家协会的创始人之一李荣卿,一个对生活充满无限热爱的摄影人,一个面对磨难笑笑当作宝贵财富对待的摄影人,一个用心灵去记录美好的摄影人。让他带领我们一起走近四川当代摄影的影像人生。

众所周知的达盖尔“银版摄影术”在法国宣布诞生之后,这种摄影术迅速传播到全世界,1842年,《南京条约》签订后,大批外国传教士获准合法进入中国,摄影术就此传进中国。耐人寻味的是,首先进入中国的地区是中国的东南地区,而非中国北方。首先是香港、澳门,然后波及广东和福建等地,最后向北扩及上海。1946年的李荣卿,为了谋生在上海一家照相馆做学徒,在相馆2年多时间便很快学会了全套摄影技术,同时他也从事着地下党通信工作。1949年5月上海解放后,跟随刘邓大军参加解放军来到重庆。1951年还在重庆《新华日报》作摄影记者的李荣卿与川籍摄影师蓝志贵,以及西南军区画报社的人员从重庆出发,作为中国人民解放军第十八军的随军摄影记者从四川赴西藏,在西藏拍摄的日子里,李老深刻的回忆到,在拍一幅名为《十八军进藏途中》的片子时,由于行军路线十分险峻,雪太厚站不稳并且旁边就是悬崖的情况下,为了表现出行军队伍的艰难,必须赶到一个较前方的拍摄点,我只能用背着的被子做雪橇,用脚当刹车滑倒拍摄点,最终躺着完成了拍摄。另外由于刚到西藏,各方面条件都相对简陋,当时用的摄影器材都是公家的,片子也都是亲自在暗房冲洗完成,但在西藏没有暗房,每天拍摄完毕要冲洗照片时,只能利用在四角房子周边支上同志们自己做的雨披,点上拜佛用的香,当作红灯来看显影情况。在极其艰苦的工作条件下,那一批军旅摄影人仍然在康藏公路建设、平息叛乱、民主改革、西藏自治区成立等一系列重大历史事件过程里,拍摄了大量的片子,真实再现了西藏社会的历史性变迁,其中蓝志贵的作品《拉萨节日的欢乐》还获得了国际摄影大奖。

1952年,西藏和平解放之后,李荣卿回到重庆,在《新华日报》停刊后当年一起共事的袁毅平去了北京,而他就留到《四川日报》作记者。1956年李荣卿在重庆出差遇到了齐观山,听到中国摄影学会在京筹备成立一事,齐观山大赞这一组织对摄影有很大的好处,大家可以相互探讨相互学习共同进步有利于摄影发展,李荣卿回到成都,同年“五·一节”街上展开了游行活动,各报社的记者都来了,李荣卿就把齐观山组织协会这一看法转告给了四川本地各报社记者朋友,表明四川本地也需要类似的机构,这一想法立即得到了包括 牟航远,张艺学,张蜀华,李煊在内的同行们的一直认可,随后李荣卿便将成立四川省摄影组织的提案向当时的四川省文联和四川省文化局的领导请示,得到领导批示同意后创办了 “四川摄影研究会”,这意味着四川摄影人有了第一个摄影艺术团体。1959年,第三届全国摄影艺术展览在北京开幕,同年在四川摄影研究会的组织下,举办了四川首届摄影艺术展览,这一时期研究会还积极开展了很多摄影艺术的交流活动,参加了苏联、法国、印度等十多个国家举办的国际摄影展览和影赛,有些作品还得了奖。直至1966年,全中国开始的“文化大革命”运动,让整个中国的经济建设,精神文明建设陷入了空前的“停滞期”。四川摄影艺术事业和其他的艺术事业一样,遭受了前所未有的厄运,受到了严重的内伤和外伤,一大批摄影艺术创作成就突出的摄影家惨遭迫害,更有些著名摄影家含冤逝世,不少优秀的摄影作品被当作“毒草”受到批判。而与李荣卿一起参与创办四川摄影研究会的诸位摄影同仁也因为如此被误伤,被认为是在搞小团,是在夺权,相关人员就这样被打为右派,下放、批斗等“革命”的矛头被无情的指向艺术家们,整个摄影艺术创作活动完全陷于停顿状态。

就这样到了1976年,经过十年浩劫摧残后的摄影家们重拾相机,以“四五运动”为契机,摄影艺术走出了公式化、概念化,政治口号图解式宣传照片的阴影,将镜头对准现实生活,恢复了在长期革命战争中形成的现实主义摄影传统,拉开了新时期摄影发展的序幕。借着1979年第四届全国文化会,中国摄影学会召开第三届会员代表大会,正式成立中国摄影家协会的春风, 1980年6月,四川省摄影家协会正式成立。第一批四川省摄影家协会会员大多都是各媒体工作者,地方宣传部几十人左右。其后入会的条件非常严格,须在协会会员的推荐下有2—3张片子入选才能进入省摄影家协会。而唯一一个未参加筹备会的李荣卿,被选为第一届协会副秘书长。1981年四川大洪水,在大多数人都还不理解摄影的情况下,面对突如其来的自然灾害李荣卿拿起相机拍下了一幕幕震撼的画面。因为经费问题便协同餐饮服务公司和农业厅赞助在成都成功开办了影展,该活动第二年在北京也举行了影展。

1992年李荣卿因为年事已高离开了协会领导岗位。九十年代后参与摄影协会的人越来越多,协会也日渐壮大。至此,四川摄影迈入了当代摄影新纪元。

我内心的镜子:素歌

骆丹

教堂外的五位妇女 金秀谷村 2010年7月(选自《影像生活》创刊号) 洛丹摄

我希望在作品中能够找到一种超越时间的力量,一种信仰的力量,一种可以通过视觉被感知的神性。

很多人说拍得好不如一个题材好,我并不认同这个说法。什么是我的题材?我的内心就是我的题材。我不是为了一个题材而去做一个作品,它是与我的生命体验紧密相关的。从我第一组作品《318国道》到《北方,南方》再到目前的《素歌》,都是在我自己的生命体悟中形成的表达。而不是说我去做一个少数民族题材,异域风情就足以夺人眼球。如果那样就是投机行为,和自己的内心完全无关。更何况现在也并不缺少这样的影像,想哗众取宠也是有难度的。我花了很长的时间去思考和寻找一种最贴切的形式。为此我大量地阅读了摄影史方面的资料,发现在1850到1880年这二三十年间的人像照片,有着一种特殊的气质。当年为了保证影像清晰,长时间曝光过程中人必须保持纹丝不动的姿势,却“意外”地获得了一种“灵魂出窍”的效果。包括纳达尔等人,他们的作品把精神层面的东西表达得很到位,非常吸引我。我就开始琢磨背后起作用的因素,当年他们使用的就是湿版摄影术。随着摄影术的发展,湿版因为操作过于繁琐而很快被淘汰,但湿版作品还是有着独特的气质,我觉得这就是我想要的效果,所以就开始寻找材料、试验配方、步骤。在我拍《素歌》之前,我甚至没有看过任何一张湿版摄影的原作,等到我终于成功拍摄了第一张作品,看着一颗颗银粒子随着不同的光线而产生观感上的微妙变化,我一下子感觉头皮发麻。湿版技术的很多细节,比如它的水渍,用当地的水带来的杂质,药液的杂质,形成了不可预期的诸多细节,我觉得这些东西都是有灵性的。100多年前的湿版作品做得非常的完美,在几十年的时间里那些大师,他们的作品成为后来的摄影标准。我无意去重复这些标准,我并不需要我的技术做得非常完美,我要利用湿版的是药液在底片上的自由流淌,那些斑斑驳驳的痕迹,这些痕迹会带来视觉上的错觉——那就是时间。

牵马的爱春华 金秀谷村 2010年7月(选自《影像生活》创刊号) 洛丹摄

这两年湿版摄影多起来了,我在网上发现很多发烧友也在进行这方面的实践,他们对这项技术的兴趣远远大于对拍摄对象、对影像表达的兴趣,拍什么对他们来说不重要,关键是掌握这种古老的技法带来的愉悦感,包括镜头的古老程度、稀缺程度、成像特点等等。从这个意义看,虽然目前玩湿版在国内成为一种时髦,但真正把这种手法很好地用于创作和表达的,则很少。

之前我当过9年的娱乐摄影记者,当时的工作状态跟现在大多数摄影记者一样,日复一日地重复性劳动已经对我造成了很大的精神压力,而且我已经对此完全失去了兴趣,我想要做的事情跟我的工作完全是两条线,有价值的影像需要自我表达的存在,记者工作拍的东西有新闻的那套标准,但我想要的是与内心契合的自我表达,我经常在这两条线上切换,几乎快让我处于一种人格分裂的状态了,我无法忍受。虽然那时候的收入还不错,生活得也挺小资的。但是权衡了一段时间,我认识到自己有一个梦,我无论如何要为之努力。

有很多人会觉得我从《318国道》到《北方,南方》 再到目前的《素歌》变化很大,也有很多人在里面看到内在的必然联系。从《318国 道》到《北方,南方》,我走了那么多的路,见到了方方面面的社会现象,自己的内心也在慢慢成长变化。我对美国 “垮掉的一代”那批人的东西非常感兴趣,他们的价值观我非常认同,就是对蓬勃发展、高度物质化的世界的一种反思。拍《318国道》的时候,我完全是一种自我放逐,把自己以前的生活方式彻底抛弃,把对物质的要求降到最低,然后去寻求精神层面的体悟。

从《318国道》开始,我就一直在反思自己过去的生活。路途中,我陷入一种漫长的孤独,对现实极度失望,跟周遭的关系变得很紧张。后来偶然走进安徽青阳的一个乡村小教堂里,一群农民在过复活节,氛围祥和喜庆,我作为一个陌生人走进去,就有人随手抓了一把糖果放在我手上,这个很小的举动一下触动了我,让我体会到有种爱在里面。我所讲的神性,并不是玄妙虚无的,首先是一种能让自己的灵魂安稳、平和的东西。这是一个触动我的开始,加上后来的很多经历,让我找到了一种值得皈依的信仰,我觉得我非常幸运,或者我只能说这是神的眷顾。

另一方面,我相信天道酬勤。很多人看着我拿这个奖拿那个奖,不会想象到我在路途中无数次觉得迈不过去一个坎的时候,躲在暗室中流泪的情形。过程中有很多无能为力的事情,我只是尽量把自己能掌控的部分做好。而最重要的,是不能迷失,不能背弃初衷。

拍《318国道》的时候我认为自己就是个旁观者,我始终要保持这个距离。距离能够在观看者心中产生一种类似化学反应的东西,带着某种微妙的情绪,这种情绪很难捕捉,却又确实存在,我只有站在一个合适的距离把它拍下来了,它才真正进入一种表达。具体到一个画面,同一个场景,近一点和远一点产生的效果是完全不同的。这是我拍摄的过程中和一位好友冯立聊得最多的问题,我一路走一路拍,每次拍完把胶卷寄给他,他冲洗出来后和我聊很多他的想法,真可谓是心灵相通。后来拍《北方,南方》的时候,我发现已经有所不同,就像我在前言中写到的:本来我以为自己可以置身事外,但其实是很虚妄的。这是一个时代的问题,我和照片中的人一样都必须面对,没有谁可以置身事外。一开始我像一个怨妇,极尽牢骚挖苦之能事,但这样的不满太多了,又有什么意义呢?我转了一大圈之后发现问题是一样的,不同阶层和不同地域的人,都必须面对自身的问题,面对与他人的关系、与生存环境的关系、与自然的关系。问题的表象可能千奇百怪,但深究下去不外乎这些。后来我慢慢就对此前的表达方式失去兴趣了。这世界充满丑恶,却也不乏美善,为什么不去做一些更有建设性的事情呢,它会让我们感受到这世界还有一种力量存在,它是美好的。这就是《素歌》的由来。

拍《318国道》的时候就像在不断地说“这个很丑”,而在拍《素歌》的时候是在说“这个很美”,其实是一样的,我嘲弄什么和我赞美什么,价值观上是一致的,但后一种更符合我现在的心理状态。一脉相承的《素歌》中我也同样在把握一种恰当的距离,这组作品中有全身像、半身像和特写,根据拍摄对象和场景的不同,选择一种合适的距离,能够自然而然地传递一种特殊的氛围,他们的气质、他们与环境的关系,都是可以在这个过程中把握得到的。这些综合起来就形成一股力量,凝固在画面中,传递给观看照片的人。或者说每个人有他的气场,我就希望把这个气场把握住。

三组作品一路下来,有人说在其中看到一种“骆丹风格”。 事实上手法是很容易模仿的,但好的作品都必然是跟摄影师的生命体悟密切相关,没这种体悟,任何形式都只会徒具其表,我在意的是我是否能够很好地表达我的内心,而不是拥有一种什么风格。当然我相信如果这种对内心的表达足够深切,它自然而然地就带有个人的气息。

湿版法只能摆拍,当我观察到触动我的东西的时候,我会适当地调动他们的情绪、姿势等等。我是一个外来者,拍摄对象同意我拍这张照片的时候,其实心里面会想很多东西,这是人的自然反应。但是湿版工艺有个好处,它的缓慢和繁琐成了一个天然的适应过程,不像其他相机咔嚓一下就完成了。我钻到我那个用面包车改装成的暗室里面准备玻璃底片的时候,他们根本不知道我在干什么,这个几分钟的等待过程很微妙,他们最初的一些反应会在这个等待中慢慢消解掉,还原到原初的状态,而这种状态恰恰是一开始打动我的。时间在这里面起到了很神奇的作用。湿版摄影的形式、步骤具有仪式感,另一方面对于那里的人而言,拍摄一张照片是很隆重的事情,这也同样产生仪式的庄重感。在《素歌》中我强调的是一种本质的回归,追本溯源。我们被物质的欲望所驱使,越走越快,却发现问题越来越多。《素歌》就是对这种快速发展的反思,生活在怒江地区的这些人还保留着我们出发时的那种纯真。《素歌》是一面镜子,画面中的每一个人其实都是我自己,我希望我的内心处于这样的状态,心存希望,回归本真。

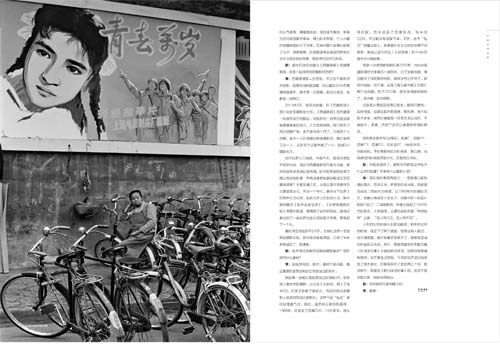

川人欲成大器未必出夔门

王玉姗

成都1994 (选自《影像生活》创刊号) 黎朗摄

说到黎朗,人们会为他贴上“中国著名当代纪实摄影家”的标签。年轻如他,能成为中国著名当代纪实摄影家的重要原因之一,要起始于二十年前他开始拍摄的一组专题——《凉山彝人》。

这组历时数年完成的专题,来自于大山深处彝族百姓的生活世界,来自于二十四岁起黎朗手里握着的相机。黎朗的“彝人”系列可以分为两类:一是自然生存环境中的彝人,即《彝人的土地》;另一类是在绘制的背景布前被拍摄的彝人,即《彝人的肖像》。这组作品展现了摄影师对彝人及其生存领域的深度观察和探索:镜头里抒情诗意化的影像记录了当时彝族人民的生存环境和生活状态;影像当中遮掩不住的孤独感扑面袭来,让冷峻的基调凸显了城市之外的田园牧歌式的情怀。《凉山彝人》于1998年获得了美国琼斯母亲摄影文献奖(Mother Jones International Fund for Documentary Photography)。从那时起,年轻的黎朗开始为人熟知,他的作品在中国成都、平遥、上海,美国旧金山、休斯顿等地举办了多次个人展览、联展,摄影作品亦被国内外多家艺术机构收藏。

“中国当代新锐摄影师”是他现在“被”贴上的另一标签。他的作品风格平稳冷静并不热烈,镜头所对之处也并非是那些偏、难、怪等晦涩之物,而那些隐藏在随处可见的位列地平线附近的景象,却容易让观看者的脑海里迸发出由过往记忆和当下思维发生激烈碰撞而产生的力量。

摄影师的履历拿出来,是作品选登,专题精选,是获奖、展览的目次,毕竟艺术和作品的故事比生活的故事容易找到,低调如黎朗,大家只是知道他是成都人,目前常驻广州而已。

L:黎朗

W:笔者

W:您在九十年代末期得到国外的大奖,得奖的时候不过二十五六岁的年纪,当时在做什么?得到这个奖项之后心态、工作有什么变化吗?

L:大学毕业之后,我没有从事所学专业相关的工作,而是选择在成都一家杂志社上班。一开始对自己的工作的方式、摄影的方向、拍摄的方法都是有所质疑的,好在当时比较年轻,虽然不确定这条路到底能否走通,不过抱着输了重头再来的心态在探索着走。得奖之后,杂志社的工作也继续了很长一段时间,如果非得说有什么变化的话,那就是变得更坚定了,好像是人在犹豫摇摆的时候,有了一剂强心针注入,得到肯定之后更坚定了前进的方向:不妨沿着摄影这条路走得更远一点看看。

W:您出生在成都,在太原读了大学,最后选择了停驻南国,当时出于什么考量离开了成都?

L:当初离开原因的确是多方面的,不过最重要的原因说起来也最简单。当时成都的信息相对比较闭塞,不如现在这样灵通,为了看到更多的东西,就这样出去了。年轻的时候能出去走走,是件挺好的事情,不是吗?可以看到更多的东西,人生的经历得到了丰富,对世界的认识、看法也都有了新的角度。不过现在来说,互联网的兴起改变了信息来源,地域的影响越来越弱了。

W:郭沫若说:“川人欲成大器必出夔门”,有的人坚守了四川,有的人果断离开,有的人在藕断丝连之间。如果当时选择留下,您觉得会是什么样的情况?您作为走出去的代表,怎么看待坚守川内的摄影师呢?

L:留下来会是什么样,这个问题还没有仔细想过(大笑)。既然已经走出去了,再回头假设这个问题,有点儿“事后诸葛亮”的感觉。离开和不离开,没有好和不好的区别,如果坚持在自己的环境中生活,我想对我来说也是一样的。因为对于摄影来说,个人对摄影和对艺术的认识是最重要的,而且现在的趋势是信息量之间的差异越来越弱,氛围影响的因素也在简化,甚至和拍摄的题材关系也不大,个人的能力和意志的因素才更加凸显——你能否和周围环境抗争,如何选择放弃和获得变成了重要考量的元素。

所以现在来看,我觉得川人欲成大器未必出夔门,有人是HIGH MOVER 有人是LOW MOVER,没有对错和好坏,很多坚守四川的摄影师也做得相当好。

W:很多摄影师“发轫”之作都是风景类的图片,只是后来有的摄影师在风景之路上走了下去,有的转向了其他。什么原因让您走上了纪实摄影这条路? L:我初中的时候第一次摸相机,对着铁路经过的一个瀑布随手一按,也算是风光片了吧?(笑)走入纪实这条路是因为在学生时代起我就有一种把自己经历过的东西记录下来的冲动,面对无法回放的生命不想留下遗憾。

W:近些年您有在进行风物类图片的创作,不同于自娱自乐小品的美学趣味,或者是“美则美矣”的风光大片。又因为为什么转向了风物写照?

L:其实无论纪实也好,所谓的风物也好。我拍摄最根本的原因是想自己说话,想说自己的话。中国是个内敛的国家,我们作为社会人很多时候需要把自己放在一个相对卑微的位置,同时因为自己的的地位和表达能力的局限,自己表现的愿望较难得到充分的满足。我于是选择了摄影这个表达方式,作为自己发声的一大通道。

W:就像有人选择了诗歌,绘画,来表达对世界的看法一样?

L:对,摄影之于我更多是个人情怀的输出,它是我的一个出口,是自己内心输出的通道。最初拿起相机的时候是这样想的,现在也是这样想的。比如说吧,有人认为我的彝族专题是对这个民族的记录,其实不然。如果要做民族的人文专题,我会在他们的衣食住行和婚丧嫁娶方面给予更多关注,当时我是怀着一颗构建自己心中人和自然、人和土地关系王国的心去的,所以更看重的是他们在人和自然、土地之间的状态。当时他们容貌淡然,服饰稳重,在四季轮回之间的生活状态十分平静,他们从土地获得食物生存,最后变成一缕青烟飞到天空中去,没有张扬和浮夸,更多的是一种本质的朴素在里面,这十分契合我对人和土地之间的理解,于是就以他们为载体构建了自己的王国出来,表面我在拍摄彝族,但在精神内核里面,我在圈定自己的领地。我拍摄的对象都是载体。最早拍摄儿童,到彝族,再到后来的地平线专题,都是在输出自己的东西,从一开始主观性就非常强,重点放在自我主观的表达和发现上。

W:之前说到了自我主观的表达和发现,现在很多摄影爱好者们似乎更希望跟着大师的步伐前进,模仿、跟风的痕迹很重,您怎么看待这个现象?

L:所有被认可和被模仿的对象既是一个标杆也是一个靶子。标杆高高树立,让你敬仰。靶子放在面前就是提醒你去颠覆,去反叛。标杆告诉你有一种成功的模式在那里,如果在它的阴影下“活着”,虽然自己非常辛苦,却能让标杆愈高,也不失是一种安全而保守的行为,但你要明白,模仿只能无限接近,而不可能超越。靶子告诉你,快去击破它,成就自己的一片天空,任何一个希望在摄影方面有所建树的人,我想都应该在扩展摄影的表达系统、艺术范围内的疆域方面下功夫。对于摄影来说,一味地模仿,永远不会认真去审视和面对自己的东西,也就没有任何进步。

W:现在您也成为了某种标杆了,作为标杆,当然也就是靶子,您怎么看待别人对自己作品的评论?

L:关于我的作品,别人评论得不多,我自己看得也就更少了。摄影只是一种回到自己的工具,去关心别人太多,恐怕反成一种干扰。就像罗兰·巴特的“作者已死”理论一样,作品完成之后和我好像就没有什么关系了。所以不如关注当下,想想自己下一步做什么。

W:既然说到了下一步,那么黎老师能否透露一下接下来的计划?

L:可能下半年会有个展览,因为目前各方面还不够成熟,只能说不会是单纯的摄影,会有多种表达元素在里面,有种“混搭”的感觉。现在遇到的事物比以前更多也更复杂了,于是我觉得更需要表达和发声,为此我在不断努力尝试。

黎朗,1969年出生于中国成都,92年开始拍摄照片

1999年 作品“凉山彝人”在美国旧金山市Gallery 16画廊展出

参加在美国北卡罗莱纳州Mel Blowers Gallery举行的"Facing Human Rights"摄影展

参加在美国旧金山市the Helen Lombardi Library 举行的"An Eye On The World"摄影展

2002年 出版同名摄影集《黎朗》(中国工业出版社)

2003年 “彝人的精神”,平遥国际摄影节,平遥,中国

“没有问题:十个年轻的摄影师”,亦安画廊,上海,中国

2004年 “幻觉”,亦安画廊,上海,中国

“在别处”,重庆美术馆,重庆,中国

2005年 “双重视野:从连州出发”,连州国际摄影节,连州,中国

“别样:一个特殊的现代实验空间”,广州三年展,广东美术馆,广州,中国

“捕获影子:中国当代摄影”,罗马国际摄影节,罗马,意大利

“移动的景色:中国城市文献摄影”,密歇根大学人文学院,密歇根州,美国

“城市?重视”,广州国际摄影双年展,广东美术馆,广州,中国

2006年 “染:当代艺术展”,滨海艺术中心(国家表演艺术中心),新加坡

“原点:观察与被观察”, 连州国际摄影节,连州,中国

2007年 “慧眼中国:当代摄影”,博尔扎诺TREVI文化中心,博尔扎诺,意大利

“从西南出发--西南当代艺术展”,广东美术馆,广州,中国

“实/像”M97画廊,中国上海

“目测距离:当代中国摄影八人展”,关山月美术馆,深圳,中国

“阐释的需要”, 雍和美术馆,北京,中国

“彝:黎朗摄影展”,上海美术馆,上海,中国

2008年 “黎朗个展”,千高原艺术空间,成都,中国

“来自中国的摄影,1934-2008”,第十二届美国休斯顿摄影双年展,休斯顿,美国

《影像生活》创刊号部分页面