当清华生物医学工程系出身的导演仇晟,携其科幻新作《比如父子》入围第二十七届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元,一场关于科技与艺术深度融合的讨论再次引发热议。

这部以“AI眼镜”为媒介的作品,巧妙地运用红蓝视觉符号编织出一场跨越时空的父子对话,生动展现了科技力量对艺术创作底层逻辑的重构。从医学背景转行动画的“饺子”(杨宇),到音乐人跨界小说创作的邓紫棋,再到以工科思维解构叙事的仇晟,文艺界正迎来一批深谙技术逻辑的创作者。他们不再将科技仅仅视为工具,而是将其内化为一种全新的创作思维——用代码拓展笔触的边界,让算法赋予旋律新的生命,在现实与虚拟交织的广阔天地中,书写着属于数字时代的艺术新篇章。

从工具赋能到思维觉醒

解码人机共生的新范式

《比如父子》剧照

当技术不再仅仅是艺术家手中的画笔或乐器,而是内化为其思考与表达的底层逻辑时,一种深刻的思维觉醒便已发生。

仇晟在《比如父子》中呈现的独特“轻科幻”美学,本质上是一次技术思维对传统电影叙事方式的深刻刷新。这位拥有清华工科背景的导演,将生物医学领域的严谨逻辑悄然融入影像创作。影片的核心设定——成年邹桥通过AI技术“复现”逝去的父亲形象,在虚拟互动中却陷入更深层的伦理困境——精准地叩问:当技术足以模拟逝去的亲人,我们该如何安放记忆?如何定义真实?这种对科技伦理的敏锐洞察,正源于导演对技术本质的深刻理解与人文反思。

这种技术思维并非概念先行,而是渗透在创作之中:摄影指导张嘉昊运用红蓝光谱的微妙变化,视觉化地隐喻了父子关系的疏离与纠缠;AI眼镜摒弃了传统科幻片的炫酷造型,以朴素实用的设计贴近现实,反衬出科技融入日常的深刻影响;影片的三段式时空结构,其内在的逻辑严谨性隐约呼应着算法的递归思维。也让人们感受到,当艺术家真正掌握并内化了技术的语言,艺术的表达疆域便得以无限延展,突破物理现实的桎梏,跃入更为自由广阔的维度。

AI介入文艺创作

回归到努力讲好故事

当技术思维成为创作的“母语”,AI等前沿工具的介入便水到渠成。然而,技术洪流并未淹没叙事的核心价值,反而推动着艺术家们以更精妙的方式“回归到努力讲好故事”。

“饺子”(杨宇)的转型之路更具启示性。这位华西医科大学的毕业生,在大三接触三维动画软件后,毅然从医学转向动画创作。在现象级作品《哪吒之魔童降世》中,他将跨界优势发挥得淋漓尽致。动作捕捉技术让神话人物的打斗更具真实感与冲击力;流体动力学模拟技术精准塑造了哪吒标志性的火焰特效;更令人惊叹的是,他将深厚的医学解剖知识转化为对角色肌肉运动轨迹的精确刻画,使动画形象充满生命力。而在续作《哪吒之魔童闹海》中,他进一步探索利用AI工具辅助编剧,通过分析海量观众的情感反馈数据,优化叙事节奏和情感落点。这种融合使他的作品既饱含东方美学的神韵,又具备了国际水准的视听技术质感。

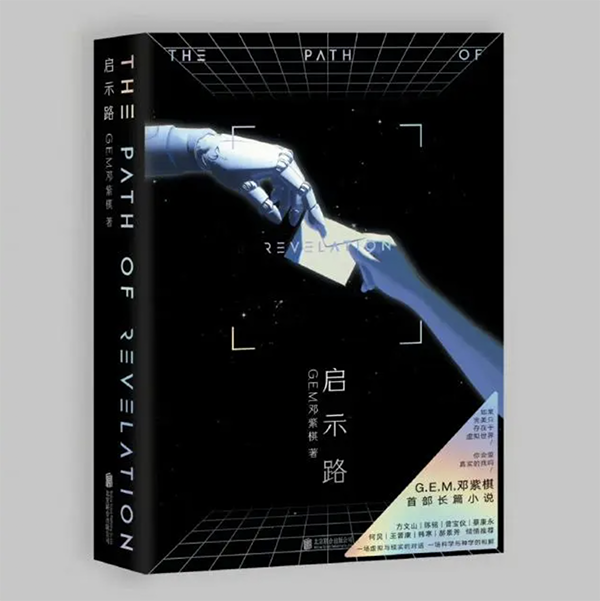

邓紫棋从音乐人到作家的跨界,则展现了科技对创作媒介形态的重塑。《启示路》的创作源于邓紫棋2022年专辑《启示录》构建的世界观,当年她以“音乐连续剧”形式讲述了一个关于自我与爱的故事。此次将其创作为科幻小说,是在原有框架上进行了深度拓展——邓紫棋希望能够通过文字表达自己对“生命”“宇宙”“意识”的理解。《启示路》采用独特的三重世界设定,虚拟世界“乐土”、与之对应的“废土”、还有现实世界相互交织。而虚拟角色Gloria与现实女孩“秋”则在不同维度中挣扎、呼应,他们将在身份撕裂与情感重建中,探讨技术时代下“自我”与“爱”的本质命题。

无论是“饺子”运用尖端动画技术和医学知识赋予角色生命力,并借助AI优化叙事节奏,还是邓紫棋打破媒介壁垒,在小说中深化其音乐构建的世界观,他们都深刻证明:技术的深度融合,最终是为了服务于更动人、更具共同价值的故事内核与情感表达。

培养与探索

以科技激发艺术创新思维

当个体创作者率先探索科技与艺术融合的边界时,更系统化的变革正在艺术教育领域与产业前沿同步发生。这意味着,培养具备科技素养的新型艺术人才,并构建支持其大胆创新的实践平台,已成为激发未来艺术创新思维的关键。

高等艺术教育的转型,正为这场变革培育着生力军。今年5月,上海戏剧学院与前滩31展开深度合作共同打造“艺术+商业+科技”的融合空间。双方围绕三大领域开展合作:共同培养青年艺术人才方面,前滩31将挂牌成为“上海戏剧学院教学实践基地”,为上戏学生提供专业艺术实践空间,打造“中国戏剧人才孵化器”,并将联合上戏落实“31青年创艺计划”,支持原创剧目孵化,助力青年作品走向国际舞台;用科技创新赋能艺术方面,依托上戏数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室,双方将共同探索虚实结合、沉浸式演出等前沿艺术形式,推动科技与艺术的深度融合,使前滩31成为数字演艺的创新试验场;共建文化产业生态方面,双方将搭建“产学研一体化平台”,联合举办学术论坛、国际交流活动,推动行业标准制定与人才培养模式创新,激活长三角乃至全国文化产业链发展。

产业一线的探索则更为大胆前沿。国家话剧院推出的实验戏剧《受到召唤·敦煌》,创新性地融合了AI生成内容、3D投影映射与即时影像技术,打破了传统舞台的物理边界,营造出虚实相生的沉浸式观演空间。越剧演员陈丽君与现象级虚拟歌手洛天依的跨次元合作,将经典越剧唱段与虚拟偶像的表演无缝衔接,催生出“戏曲+虚拟偶像”的新兴文化业态。

这些实践清晰地表明,当先进技术深度融入艺术生产流程,成为不可或缺的“基础设施”,艺术家的角色也在悄然转变——他们正从传统的内容提供者,进化为能够架构多维感官体验的“体验设计师”。

从工具的革命到革命的工具

在技术浪潮的喧嚣之下,艺术最核心的人文精神始终是不可动摇的锚点,技术无论多么强大,终究是表达人类思想与情感的“革命的工具”。

仇晟在《比如父子》中精心设计的开放式结局,引导观众对科技伦理进行深度反思;“饺子”在《哪吒》系列中反复强调的“我命由我不由天”的反抗精神,传递着强烈的人性力量;邓紫棋的文字无论借助何种技术,其内核流淌的依然是充沛的音乐性和情感共鸣。这些都强有力地证明:技术终究是表达思想与情感的工具和桥梁,而非艺术追求的终极目的。正如舞蹈艺术家沈晨所言:“我们应将科技视为智慧叠加的手段,它是开启艺术高维世界的窗口,是审视固有思维模式的镜子。在舞台艺术创作中,借助科技丰富表现手法、传递更广泛深刻的内容才是理想状态。”

正如《比如父子》中那个充满象征意义的告别瞬间所揭示的,科技与艺术的深度融合,其终极指向必然是更为深邃的人性洞察。在这个虚实交融的时代,如何让冰冷的代码承载人文的温度,如何运用强大的算法守护艺术的纯粹光芒,将成为所有文艺工作者必须共同面对和解答的时代命题。

(内容参考新华网、人民网、光明网、澎湃新闻、上观新闻等相关报道)