摄影师的镜头记忆 回不去的黎村生活

黎族妇女头饰,不同的村落有不一样的衣着打扮

马路上的牛群、摩托车、汽车相安无事地擦肩而过,象征着黎族传统生活与现代生活的相互融合

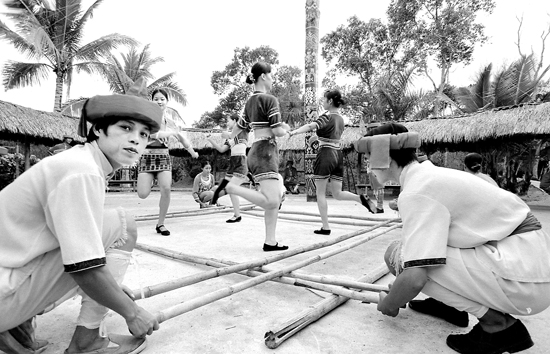

姑娘、小伙儿们跳起黎族竹竿舞

作为第四届全国少数民族文艺会演的表演剧目之一,原创舞蹈诗《黎族故事》将于6月25日在北京天桥剧场上演。近年来,黎苗族题材的歌舞作品不断推陈出新,比如黎族歌舞诗《达达瑟》、苗族歌舞剧《仰阿莎》、大型原创民族舞剧《黄道婆》等,凝聚了少数民族文化精华的黎苗族歌舞吸引了众多艺术家为其创作,黎苗族地区的风土人情也是摄影家不可多得的拍摄题材,这些摄影作品让我们想起了那些正在被人淡忘的民俗习惯。

我父母是印尼归国华侨,由于“来历不明”,被下放到海南岛吊罗山区陵水黎族自治县群英公社,当年我仅9岁。我们一直居住到1979年父母落实政策为止。我的青少年时代是在黎村苗寨里度过的,对黎苗族的生活有较深的印象。我们家当时的生活是住茅屋、讲黎语、吃很稀的地瓜饭……

海南的黎苗族婚庆是摄影家的拍摄好题材之一。黎族苗族的婚典一般在每年的一、二月份举行,总是和农历春节联系在一起。黎族地区婚姻多由父母做主,有“指摇篮为婚”的婚俗,但离婚、寡妇再婚是比较自由的,黎族俗语为“一嫁靠父母,二嫁由自己”。

黎族地区普遍有走“隆闺”(闺房)的习俗,青年的我也曾和黎族朋友们一山过一山、一村过一村地参加这种活动。山歌中“山过山来水过水、田又过田村过村”就是很形象的描述。每当夜幕降临,小伙子们三五成群到别村姑娘们的“隆闺”里吹奏洞箫、鼻箫和口弦,对唱情歌、物色情侣,找到合意的对象,便相互倾诉爱慕之情。这一习俗中,对唱情歌很重要,情歌的内容都是族传核定好的,黎家小伙子找对象都靠这种方式。

过去黎族还有“不落夫家”的习俗,即女子婚后必须住在娘家,待生下第一个孩子后再回夫家定居,丈夫盖了新房后才算正式建立家庭。黎族男女办理离婚手续和聘礼的处理,习惯上是男方或女方提出离婚,经对方同意,提出的那方邀请双方村中的父老来喝酒。席间,提出离婚的一方说明理由,对方表示同意后,便由男方拿出一块黑布撕开,双方各执一块,就算离婚。男方提出离婚,不能收回聘礼,若是女方提出则须将聘礼赔还男方。新中国成立后,黎族结婚、离婚手续按照国家法律程序到所在地政府主管部门或法院办理和调解。我以前居住的黎族乡村经常看到青年男女到乡政府办理结婚登记手续,我和小伙伴们总是在窗外窥视,听听他们的恋爱故事,这在当时是黎村最有趣味的事情了。

在海南东方市江边乡还有一个特别的黎苗族聚居地,它就是俄查村,从黎族的发展史上看,俄查村为哈方言系,有着许多独特的传统习俗,有着悠久的历史。虽然这里没有什么物质文化享受,却让我们感受到了一种纯洁古朴的民风,同时也让我们体会到了黎族人的勤劳善良。住在这里的人都姓符,像一个大家族。虽然每家都住在自己的船形屋里,但团结互助的习俗依然铭刻于心,不管谁家翻新船形屋或有红白喜事,邻居都会主动跑来帮忙。

在俄查村内行走,每个旮旯里都能让你发现意想不到的东西,或是一头牛,或是一群猪,或者是几只狗,再或者是一群鹅,在俄查村里似乎“众生平等”,这些动物都享有相当的自由,没有人会干涉它们。生活在这里的俄查村人过着日出而作、日落而息的日子。男人们农闲时到山上采藤,编织一些藤器出售,偶尔,也帮人家做短工赚点钱,妇女们一般都会用传统手工织棉,织一幅黎锦,少则四个多月,多则一年,而且图纹多样。随着与外界联系增多,俄查村人也开始改变对服饰的观念,衣服开始汉化,只有老年人还穿着传统服饰,其他人一般在节日里才穿上他们自己的服饰。

由于道路的开通,村子与外界的联系加强了,有些村民家里有了自行车、摩托车,有的甚至有了电视机、电冰箱。电视,可以说是村子里唯一能够让他们了解到大山外面的世界的电器了。通过电视,他们了解到了更多的生活方式,并逐步地改变着他们的思维方式。

目前,东方市市政府、乡政府已经将俄查村列入了重点民房改造对象。若干年后,这里的茅草屋将成为历史,取而代之的是富有现代气息的砖瓦房。在俄查,我们已经看到许多民族文化正在悄然地流失,一些民俗习惯正在渐渐地被人们淡忘,一些民俗技艺正在失传,这些不能不让我们警觉。一个海南特有的少数民族文化的遗失,不仅对海南将是一个莫大的损失,对于整个中国来说更是如此。

本文图片由黄一鸣 摄

(编辑:伟伟)